原標題:文化中國行丨傳承千年的白族羊毛氈:古藝新生,匠心永續(xù)

古藝新生,匠心永續(xù)

羊毛氈,作為一種古老的紡織品形式,比紡織、針織等技術更早地為人類所用。位于大理市喜洲鎮(zhèn)的金圭寺村,就以傳承千年的羊毛氈技藝而聞名。

相傳在漢朝時期,蘇武受命出使匈奴,被扣留北海牧羊。在牧羊的過程中,蘇武發(fā)現(xiàn)羊毛具有防潮、御寒、擋風、防風濕的特性,便用羊毛制作了羊毛墊子。從此,羊毛氈便開始在民間流傳,而蘇武也被視為羊毛氈制作的始祖。每年農歷的六月初六,金圭寺村都會舉行隆重盛大的儀式來紀念蘇武。

2022年12月,大理白族羊毛氈制作技藝被列入第五批省級非物質文化遺產(chǎn)代表性項目擴展項目。家住金圭寺村的何利元,便是大理白族羊毛氈制作技藝的代表性傳承人。

在何利元的工坊里,可以親眼見證羊毛氈的制作過程。那些看似普通的羊毛,在匠人的手中仿佛被賦予了生命,經(jīng)過選毛、彈花、拼氈、搟氈等道道工序,最終化作一片片精美絕倫的羊毛氈制品。每一片都仿佛是白族匠人的心靈獨白,講述著關于生活、關于文化、關于傳承的故事。

何利元的妻子何月田在制作羊毛氈花瓶 彈花

撒沸水

搟氈

用力均勻

反復多次搟壓

收邊

拓型

做好的羊毛氈花瓶成品

技藝的傳承并非一帆風順。何利元14歲開始學藝,17歲出師,從業(yè)時金圭寺制氈行會解散,為了不讓制氈業(yè)走向衰敗,他不僅通過收徒把技藝傳給年輕一代,還創(chuàng)新出40余種羊毛氈工藝品,使其既具有傳統(tǒng)韻味又符合現(xiàn)代審美和市場需求。

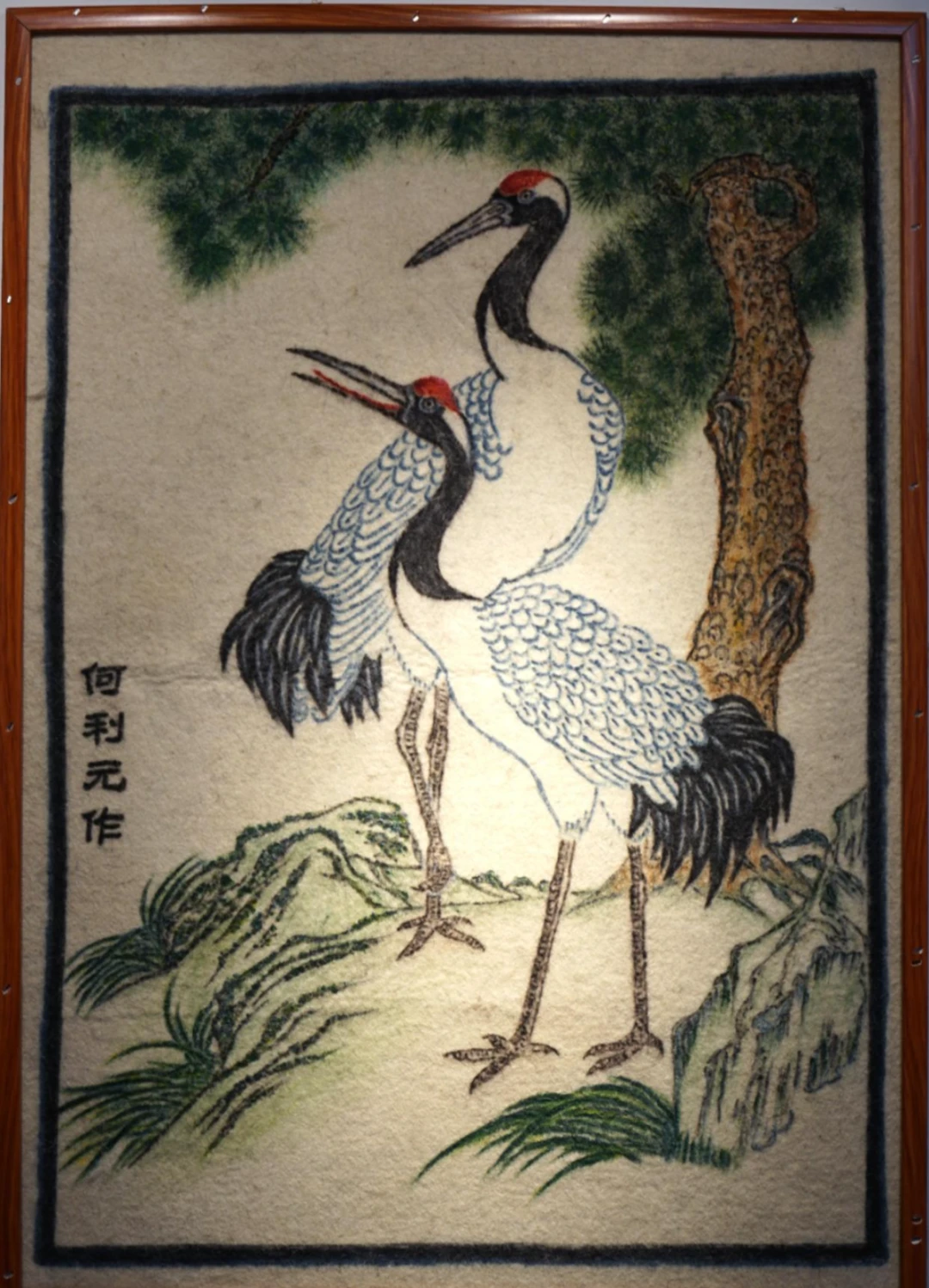

何利元匠軒中的羊毛氈工藝品

從實用的桌氈、椅氈到時尚的馬甲、帽子,再到充滿藝術氣息的花瓶、書封等,何利元制作的作品品類豐富。許多游客慕名而來,不僅為了欣賞這些精美的羊毛氈制品,更為了親身感觸那份跨越千年的溫暖與感動。

何利元與妻子何月田

金圭寺村的白族羊毛氈技藝,如同一首流傳千年的歌謠,在被一代又一代如何利元、何月田的匠人傳唱過程中,不斷煥發(fā)新的生機和活力,成為大理非遺的一張亮麗名片。

來源:大理融媒

云南日報-云新聞編輯:張耀龍

審核:黃芳