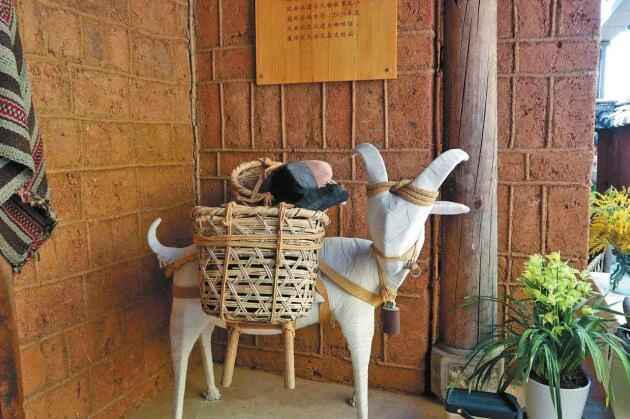

“雞窩”咖啡館一角

“我第一次來到伙山村時,感覺這里天很藍,泥土很柔軟,人民很可愛,生活很簡單。”從上海到云南,自由藝術(shù)家沈見華最后選擇在大理市雙廊鎮(zhèn)伙山村停下腳步,如今在大理定居已近15年。

在這里,沈見華建立白族農(nóng)民畫社,教授當?shù)匕鬃迥棠汤L畫,帶領(lǐng)農(nóng)民畫家們赴外地進行交流展覽,開設(shè)“雞窩”咖啡館……讓好似遙不可及的藝術(shù)在鄉(xiāng)村的土壤中扎根、萌芽、生長。

在“雞窩”咖啡館,墻壁上隨處可見白族奶奶的畫作。身著民族服裝的白族婦女、質(zhì)樸的農(nóng)耕生活,鄉(xiāng)村的日常生活風貌都可以在作品中找到。“她們的畫很有意思,經(jīng)常給我意想不到的驚喜。”沈見華說,十幾年時間里,教白族奶奶們繪畫創(chuàng)作,不僅增加了她們的收入,也加深了自己對藝術(shù)的認知。

在大理,像沈見華一樣的藝術(shù)家還有很多。他們或生于斯長于斯、或從遠方而來,匯聚于此尋找豐富的創(chuàng)作素材,激發(fā)創(chuàng)作靈感。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前來自國內(nèi)外的“新大理人”已有近10萬名,其中各類藝術(shù)家近2萬人。

大理的“出圈”,不止在于得天獨厚的美景,更在于這片土地厚重的歷史和人文,更多群體在這塊土地上自由地行走、表達。

“大理,是一種慢而不頹、靜有所為的狀態(tài)。在大理,能把舒適的生活和有意義的工作完美融合。”在大理鎮(zhèn)中和村,定居大理近20年的音樂人孫聰感慨地說,大理脫離了地域和條件的限制,不僅能見到幾乎所有的音樂形態(tài)和極為豐富的民族民間音樂,還能直接和世界對話,與各類音樂家交流,早已成為音樂人的樂園。同樣地,在青年畫家蘇毓眼里,大理提供了他自由創(chuàng)作的土壤,更能讓他松弛地融入自然,隨時切換生活頻率,讓藝術(shù)恣意地生根發(fā)芽。

繪畫、音樂、舞蹈……近年來,大理白族自治州加快培育打造中和村、喜洲古鎮(zhèn)、鳳羽慢城農(nóng)莊等“藝術(shù)家第二居所”,聚集藝術(shù)人才,開拓藝術(shù)創(chuàng)作空間,融匯文化創(chuàng)意,與本土文化相互成就。大理,正成為藝術(shù)家們心中的“詩和遠方”。(記者 李麗 秦蒙琳 文/圖)