初冬時節(jié),保護治理洱海攻堅戰(zhàn)如火如荼進行。大理白族自治州干部群眾認真踐行習近平生態(tài)文明思想,以洱海保護治理統(tǒng)領全州經(jīng)濟社會發(fā)展全局,扛起保護好洱海的政治擔當、歷史擔當、責任擔當,堅決打贏環(huán)湖截污、生態(tài)搬遷、礦山整治、農業(yè)面源污染治理、河道治理、環(huán)湖生態(tài)修復、水質改善提升、過度開發(fā)建設治理“八大攻堅戰(zhàn)”。記者近日沿洱海流域采訪,記錄下平凡而又不平凡的見聞。

實施“三禁四推”,打造“綠色食品牌”

洱源縣是洱海的源頭,彌苴河、永安江、羅時江3條河流呈“川”字形注入洱海。

記者驅車進入鄧川鎮(zhèn)中和村,遠遠地就看到50多畝綠油油的貢菜。“全面禁種大蒜后,我們引進云生藥材種植專業(yè)合作社發(fā)展替代產業(yè)。”村委會主任張文銀介紹,種植貢菜可以實現(xiàn)有機肥代替?zhèn)鹘y(tǒng)化肥,生物防控病蟲害代替農藥,每畝種植成本3000元,畝產值近10000元,按“訂單”銷往江蘇、浙江、廣東等沿海省份。

“我是共產黨員,要帶頭保護洱海。”在三營鎮(zhèn)士登村,記者遇到了村民邵雙榮。在村里,他第一個主動開著旋耕機鏟除了自家種植的大蒜。邵雙榮家有6口人,種蒜6.8畝,前年收入7萬多元,去年收入2.5萬元。今年改種蠶豆和大麥,預計收入0.5萬元。他說:“全村預備種植的大蒜面積3158畝全部改種蠶豆、大麥,將減少化肥施用量380噸,有效遏制河流水體氮含量上升趨勢。”

洱源縣農業(yè)生產資料有限責任公司經(jīng)理伍承俊介紹,自開展洱海流域含氮磷化肥去庫存工作以來,已將洱海流域58個經(jīng)營網(wǎng)點庫存的5700多噸化肥統(tǒng)一回購、集中堆放,在縣供銷社統(tǒng)一安排下外運。截至11月12日,已經(jīng)去庫存1200多噸。“公司將大力推廣有機肥,助力打造洱海綠色食品牌。”

“我們按照大理州委、州政府《關于開展洱海流域農業(yè)面源污染綜合防治打造‘洱海綠色食品牌’三年行動計劃(2018~2020年)》,認真實施‘三禁四推’工作:禁止銷售使用含氮磷化肥推行有機肥替代,禁止銷售使用高毒高殘留農藥推行病蟲害綠色防控,禁止種植以大蒜為主的大水大肥農作物,推行農作物綠色生態(tài)種植、推行畜禽標準化及漁業(yè)生態(tài)健康養(yǎng)。”洱源縣洱海保護治理“七大行動”指揮部副指揮長李映春介紹,在宣傳動員工作中,深入群眾,依靠群眾,講清楚保護洱海、保護洱海源頭的重要性,講清楚農業(yè)面源污染防治的必要性、緊迫性,講清楚農業(yè)面源污染防治特別是禁種大蒜實施的政策補助。《洱源縣開展洱海流域農業(yè)面源污染綜合防治打造“洱海綠色食品牌”三年行動計劃(2018~2020年)實施方案》在每畝補助1280元的基礎上,明確了三個政策:統(tǒng)一按照備種面積每畝600元的標準進行蒜種補助,蒜種由蒜農自行處置;9月20日前已種植的大蒜一律鏟除,種植主體同意土地流轉的,按每畝1200元的青苗及成本補償;對鎮(zhèn)(鄉(xiāng))轄區(qū)內種植主體流轉土地面積50畝以上,流轉年限3年以上且實施替代種植的,給予每畝500元的一次性補助。目前,各項工作有序推進。

李映春說:“要加快洱海流域大蒜替代種植推進農業(yè)結構調整的指導,加強洱海流域農作物綠色生態(tài)種植培訓,引進有實力的企業(yè),積極發(fā)展綠色產業(yè),盡快培育打造‘洱海綠色食品牌’,幫助群眾提高收入。”

治水必先治污,治污必先截污

清晨的海風刮在臉上,有點生疼。海東鎮(zhèn)向陽村62歲的村民趙會剛和他的同伴臉上卻冒著汗。他們劃船將洱海中死亡的水草撈上來,裝上車運往鎮(zhèn)里集中處理。全鎮(zhèn)31名灘地管理和水面保潔員每年要打撈400噸水草和漂浮物。他自豪地說:“我們一天都舍不得休息,要讓洱海水更清。”

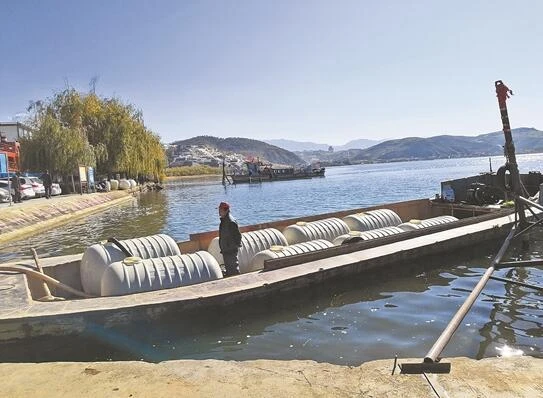

金梭島是洱海中的第一大島,四面環(huán)水,有居民1600多人。在渡口碼頭,記者看到兩艘船,小的一艘裝著生活垃圾,村民將船上的垃圾用背籮搬到垃圾運輸車上;大的一艘裝著8個塑料大桶,村民用皮管將收集并處理的中水抽到污水運輸車上。村民張崇鋒介紹:“每天有8人負責清運工作。生活垃圾兩天外運一次,每次2船,約10噸;中水每天運一次,每次5船,約80噸。”

在向陽村,記者遇到洱海保護治理“七大行動”海東工作隊在巡查入湖溝渠。副隊長蔡紹斌介紹,12名工作隊員分為4組,同鎮(zhèn)、村干部一起全天候“盯死溝渠”,發(fā)現(xiàn)污水就要“堵”和“抽”,同時要對污水管網(wǎng)閉合運行、垃圾清運及沿湖重要部位進行巡查,確保不給洱海增加污染負荷。

中午,洱海之濱的喜洲鎮(zhèn)仁里邑村,年過六旬的灘地管理和水面保潔員王樹興與同伴們干得熱火朝天。隨著“一二三”的口令聲,七八個人齊心協(xié)力將散發(fā)著臭味的大塊水草根清運上岸。他說:“我們對洱海有感情,刮風下雨都要到‘工地’上班,保持1.8公里的灘地和水面干凈。”

“我們12名工作隊員,來自不同的工作崗位,大家都盡心盡職工作。”洱海保護治理“七大行動”喜洲工作隊隊長鄒國仁介紹。

“治水必先治污,治污必先截污。”大理州洱海保護治理“七大行動”指揮部工作人員張紅梅介紹,今年以來,大理州持續(xù)在源頭管控上著力、在巡防巡查上強化,做到長效機制與應急措施長短結合、政府主導和社會參與雙管齊下,洱海保護治理形成了“全民兼兵”的大會戰(zhàn)。每天,洱海流域16個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村委會干部、水管員、灘地管理員等全員上崗,上萬名干部群眾奮戰(zhàn)在截污治污一線,不讓一滴污水流入洱海。

洱海,碧波蕩漾。記者乘船隨上海交通大學云南(大理)研究院工作人員前往水質監(jiān)測點“采樣”。在17個點位,上層水樣采自水面以下0.5米,下層水樣采自湖底以上0.5米。“過去監(jiān)測頻率每周1次,從9月中旬開始調整為每周2次。”來自上海的王欣澤副院長從事洱海研究工作已經(jīng)11年,今年有半年時間住在大理。他說:“洱海現(xiàn)在還不能說出現(xiàn)‘拐點’,但是與往年同期相比,今年的污染物濃度呈現(xiàn)初步得到遏制的態(tài)勢,水質向好的發(fā)展趨勢比較明顯。”

責任編輯:董明強