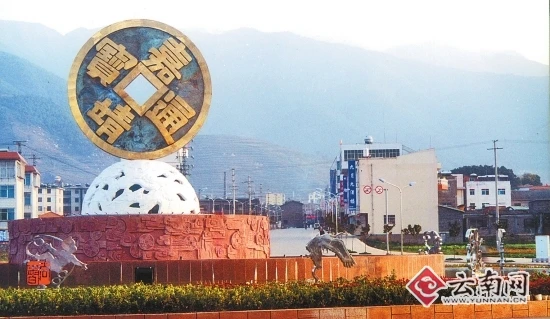

世界最大、最重的明代“嘉靖通寶”古錢幣,成為會(huì)澤縣城新標(biāo)志

會(huì)澤江西會(huì)館的門樓戲臺

會(huì)澤江南會(huì)館呂祖殿

會(huì)澤文廟斗拱

□和亞寧

以會(huì)澤東川為中心的滇東銅礦的歷史已超過3000年,曾對國家的經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展發(fā)揮過重要作用。特別是明清以來,會(huì)澤產(chǎn)出的銅跨越千山萬水輸送到廣大地域,影響了國家發(fā)展的許多方面。千百年來,以銅的勘探、開采、冶煉、鑄造、運(yùn)輸?shù)龋V寫了一部波瀾壯闊的歷史,創(chuàng)造了絢麗多彩的地域文化——會(huì)澤銅商文化。研究這一文化,弘揚(yáng)其精神,對新常態(tài)下曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有著重要作用。

會(huì)澤銅商文化的形成與發(fā)展

會(huì)澤銅商文化的兩次高潮時(shí)期。根據(jù)金正耀、李曉岑二位先生進(jìn)行的同位素考古研究,會(huì)澤銅的出現(xiàn)最早可追溯到3200年前的周朝晚期。在公元2世紀(jì)中葉開始的100年時(shí)間里,會(huì)澤銅商文化迎來了第一個(gè)高潮時(shí)期。根據(jù)考古發(fā)現(xiàn)的會(huì)澤生產(chǎn)的堂螂銅洗(銅盆、銅鍋、銅壺、銅鼓等器皿類生活用具),其出土的范圍,最近的在云南昭通,最遠(yuǎn)的在陜西勉縣,這說明會(huì)澤所生產(chǎn)的器具已享有盛譽(yù),輸往全國,在一定程度上影響著人們的生活了。在交通、物流艱難的時(shí)代環(huán)境下,銅洗的廣泛流傳說明當(dāng)時(shí)已經(jīng)形成了銅商文化雛形。明清以來至現(xiàn)代,是會(huì)澤銅商文化的第二個(gè)高潮時(shí)期。特別是在清康熙二十一年(1682年)至咸豐六年(1856年)的近200年時(shí)間里,會(huì)澤銅礦業(yè)逐漸興盛,采礦、冶煉、外省采辦、本省鼓鑄、京運(yùn)等,來往會(huì)澤之人絡(luò)繹不絕、大量聚集,“一業(yè)興而百業(yè)旺”,有力地帶動(dòng)了其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使會(huì)澤成為當(dāng)時(shí)名副其實(shí)的“經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)”,“銅都”的美譽(yù)流傳甚廣。這也被認(rèn)為是會(huì)澤銅商文化的真正形成時(shí)期。

會(huì)澤銅商文化的主要內(nèi)容。會(huì)澤銅商文化的物質(zhì)基礎(chǔ)包括銅礦的勘探、開采、冶煉和銅錢的鼓鑄、銅的外運(yùn)、銅藝的發(fā)展等方面。如銅礦的冶煉,據(jù)統(tǒng)計(jì),自1705年至1806年,云南省共報(bào)開144個(gè)銅廠,常有30余廠,而以康熙三十七年(1698年)的46廠為最多,多數(shù)開設(shè)在古東川地區(qū),鼎盛時(shí)銅廠達(dá)33個(gè),占全國銅產(chǎn)量的64%。這些銅廠,大多就地設(shè)爐冶煉,最高年產(chǎn)量達(dá)千萬斤以上。又如銅錢的鼓鑄,會(huì)澤銅錢的鼓鑄始于清雍正十二年(1734年),一直持續(xù)到民國初年,前后歷時(shí)200多年,有新、舊“寶云”兩個(gè)鑄錢局,是僅次于北京寶源、寶泉的中國第二大鑄錢局。銅的外運(yùn),更是形成了邊陲會(huì)澤萬里運(yùn)京銅的壯麗景觀。

會(huì)澤銅藝更是璀璨奪目。產(chǎn)生于西漢中期,鼎盛于東漢時(shí)期的堂螂銅洗,繼承和發(fā)展了薄壁鑄造技術(shù),顯著特征是腹有弦紋,底部有花紋和銘文,其在全國的流行在一定程度上引領(lǐng)著那個(gè)時(shí)代的審美和時(shí)尚潮流。根據(jù)東晉常璩的《華陽國志·南中志》記載:“堂螂縣,因山名也。出銀、鉛、白銅,雜藥。有堂螂附子。”這是人類歷史上關(guān)于白銅生產(chǎn)的第一次記錄,早于歐洲1500年,說明當(dāng)時(shí)會(huì)澤銅藝已經(jīng)發(fā)展到相當(dāng)高的水平。明代東川府鑄錢局鑄造的紀(jì)念幣“嘉靖通寶”是至今世界上發(fā)現(xiàn)最大、最重的金屬古錢幣,是吉尼斯紀(jì)錄的錢幣之最,會(huì)澤因此有錢王之鄉(xiāng)的美名。產(chǎn)生于明代的斑銅藝術(shù)品,是世界上唯一一種無需冶煉就能鍛打而成的金屬器物,被譽(yù)為中華一絕。此外還有“漂爐”和“烏銅走銀”等技藝,見證著會(huì)澤銅藝的豐富多彩和悠久歷史。

會(huì)澤銅商文化的主要表現(xiàn)

會(huì)澤銅商文化的政治層面。主要應(yīng)注意三個(gè)方面,一是采礦政策的演變及其對采礦業(yè)的影響,二是廠務(wù)的管理,三是京運(yùn)的措辦。

會(huì)澤銅商文化的經(jīng)濟(jì)層面。在經(jīng)濟(jì)性質(zhì)上,出現(xiàn)了早期市場經(jīng)濟(jì)萌芽。清政府實(shí)施課稅和官價(jià)收購余銅的措施,聽民采取,兩江兩湖兩廣四川等地的富商大賈,攜重金來云南投資采礦,他們招募礦丁,或給予工資,或按一定比數(shù)給予礦砂,具有民營的性質(zhì),但清政府對銅礦利潤進(jìn)行了壟斷,只有一少部分剩余產(chǎn)品出售于市場,這在一定形式上屬于封建主義束縛下的市場經(jīng)濟(jì)。在經(jīng)濟(jì)的組織形式上,出現(xiàn)了合伙制、股份制和承包制。對于一些小而易開采的礦山,出現(xiàn)了合伙制。對于大礦山,由于投資較大,便出現(xiàn)了股份制合作形式,參與投資的人或任“七長”之一,而每個(gè)大礦山又可分為許多小礦井,這些礦井或由“七長”直接經(jīng)營,也有承包給其他人的,出現(xiàn)了承包制的雛形。在經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)上,因外來人口的劇增及生產(chǎn)技術(shù)的引進(jìn),直接帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)、工商業(yè)、建筑業(yè)、制造業(yè)、金融業(yè)等行業(yè)的發(fā)展,使會(huì)澤銅息、鑄息、田賦、商稅、鹽課等財(cái)政收入迅速增加,地方公益事業(yè)得到了發(fā)展。

會(huì)澤銅商文化的社會(huì)生活層面。主要是推動(dòng)了尊儒重教文化的形成。隨著銅商的興盛,中原漢文化與少數(shù)民族文化不斷撞擊、融合和發(fā)展,會(huì)澤開始尊儒重教,修建文廟,傳播儒學(xué)禮儀,興辦義學(xué),培養(yǎng)學(xué)子文人,最盛時(shí)有義學(xué)15所、書院3所、私塾26所,文武共考取進(jìn)士17名,舉人202名。銅商文化促進(jìn)了多種宗教文化共存共榮的發(fā)展,并反映在城市的建筑中。明清以來,會(huì)澤縣城及近郊先后建有寺廟81座、會(huì)館27座,宗祠11座,還有大量的民居。這些古建筑類型多種多樣,建筑技藝精湛,風(fēng)格各不相同,是見證會(huì)澤歷史文化的活化石,凸顯了會(huì)澤當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的繁榮昌盛。

會(huì)澤銅商文化是一種創(chuàng)業(yè)文化

會(huì)澤銅商文化的形成起源于國家和人民創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富的主觀意愿和現(xiàn)實(shí)需求。在國家政策層面,幾千年間銅錢都是中國古代史上居于統(tǒng)治地位的貨幣形式。在人民社會(huì)生活層面,國家禮器、生活用具、生產(chǎn)工具、娛樂樂器,乃至戰(zhàn)爭兵器,銅制品無所不在,最早可追溯到新石器時(shí)代晚期。銅作為一種社會(huì)財(cái)富的象征和不可或缺的戰(zhàn)略物資,不論是國家還是人民,都有盡可能獲取的意愿和為之追求的行動(dòng),從而帶動(dòng)了銅的開采和冶煉,銅制品的誕生和衍變,銅錢及器物的流通和傳播,并注入了人的價(jià)值觀念、審美情趣、勞動(dòng)技能、宗教禮法等精神底蘊(yùn),孕育了文化之根。

會(huì)澤銅商文化的發(fā)展得益于國家和人民成就一番事業(yè)的自我激勵(lì)和自覺行動(dòng)。這種自我激勵(lì)在銅業(yè)的發(fā)展中轉(zhuǎn)化成了自覺行動(dòng),無數(shù)個(gè)體的小愿景匯聚成了一股強(qiáng)大的精神動(dòng)力,這種動(dòng)力克服了崇山峻嶺的艱難險(xiǎn)阻,克服了交通道路的險(xiǎn)象環(huán)生,克服了生產(chǎn)環(huán)境的惡劣不堪,無數(shù)人投入到銅業(yè)的發(fā)展中,催生了組織、制度、信仰等,也鍛造了銅商文化。

會(huì)澤銅商文化的繁榮有賴于人員交往和流動(dòng)。由于銅的開采、冶煉、運(yùn)輸?shù)刃枨螅罅客鈦砣丝诰奂瘯?huì)澤。為了方便管理和維護(hù)自身利益,來自不同地區(qū)的人“同鄉(xiāng)結(jié)黨、同業(yè)辦會(huì)、同教聯(lián)宗”,并修建了100多座會(huì)館、寺廟以及大量民居,這些古建筑既保留著客民原籍的建筑特色,又融入了會(huì)澤當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣,形成了全國僅有的“會(huì)館之城”、“廟宇之都”的古建筑奇觀。人口的聚集和流動(dòng),同時(shí)也帶來了不同的生活習(xí)性、風(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰等,會(huì)澤實(shí)現(xiàn)了最大限度的文化理解和交融,逐漸形成了以“儒教”為主的多種宗教信仰體系共存的文化奇觀。

會(huì)澤銅商文化是一種創(chuàng)新文化

在經(jīng)濟(jì)性質(zhì)上出現(xiàn)了創(chuàng)新。明清以來,隨著會(huì)澤銅業(yè)的發(fā)展和繁榮,帶動(dòng)了各行各業(yè)的興旺,大小礦山和各種手工作坊生產(chǎn)已經(jīng)初具規(guī)模,大批雇用工人進(jìn)行商品生產(chǎn),初步的市場經(jīng)濟(jì)已經(jīng)有所發(fā)展。同時(shí),在經(jīng)濟(jì)的組織方式上,在銅礦的開采工藝上,在銅的加工技術(shù)工藝上,都出現(xiàn)了創(chuàng)新。比如白銅(即銅鎳合金)的發(fā)明,斑銅、“漂爐”(漂浮于水面的香爐)和“烏銅走銀”等工藝品的生產(chǎn),都遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于歐洲,銅器的制作工藝已經(jīng)上升到較高的層次。另外,在建筑物的建筑風(fēng)格上和會(huì)館的使用功能上出現(xiàn)了創(chuàng)新。會(huì)澤多會(huì)館、寺廟和民居,這些古建筑的設(shè)計(jì)在保留了原客民所在地的建筑風(fēng)格的基礎(chǔ)上,又融入了會(huì)澤地方特色,在會(huì)澤幾棟“三坊一照壁”的院落中發(fā)現(xiàn)了彝族“土掌房”的影子及體現(xiàn)彝族“虎崇拜”的“貓拱墻”。

會(huì)澤銅商文化是一種開放文化

會(huì)澤銅商文化的創(chuàng)造主體是開放的。據(jù)乾隆《東川府志》記載:“(湯丹)廠數(shù)百硐,硐千百砂丁,一硐有七十三尖,每尖至少不下四五十人……大抵廠商,聚楚、吳、蜀、秦、滇、黔各民,五方雜聚”。礦區(qū)不僅聚集了來自各地的采礦人,而且還有家屬,并招引了大批的商販,其他各礦區(qū)的情況大致類似。由此可見,創(chuàng)造會(huì)澤銅商文化的人民主體,不僅包括會(huì)澤本地人,更多的是會(huì)澤接納的八方來民。會(huì)澤人民以開放的姿態(tài)、寬廣的胸襟,與這些客民融合在一起,創(chuàng)造了璀璨的銅商文化。

會(huì)澤銅商文化的形成區(qū)域是開放的。追本溯源,會(huì)澤銅商文化是因?yàn)殂~的開采、冶煉、鼓鑄及京運(yùn)等而產(chǎn)生和發(fā)展起來的,它的形成區(qū)域,以今天會(huì)澤縣的地域范圍為中心,輻射到了銅的主要產(chǎn)地——今天的東川區(qū)以及與銅運(yùn)相關(guān)聯(lián)的水路和陸路的重要城鎮(zhèn),如瀘州、揚(yáng)州、天津等。這些區(qū)域,在銅商文化的形成過程中都發(fā)揮了重要作用,豐富了銅商文化的內(nèi)涵。

這種艱苦奮斗、不畏艱辛的創(chuàng)業(yè)精神,敢為人先、開拓進(jìn)取的創(chuàng)新精神和聚集五湖、接納八方的開放精神,就是會(huì)澤銅商文化在當(dāng)代的氣質(zhì)精神的集中體現(xiàn)和最好闡釋。今天,這種氣質(zhì)精神,應(yīng)該轉(zhuǎn)化為尊重歷史的責(zé)任感、直面過去的勇氣、開拓未來的自信,對我們的實(shí)際行動(dòng)、價(jià)值追求和道德堅(jiān)守具有啟示意義。

會(huì)澤銅商文化的保護(hù)利用

健全研究體系,在拓展文化資源研究范疇上聚力。會(huì)澤銅商文化包含政治、經(jīng)濟(jì)、知識、信仰、藝術(shù)、法律、道德、風(fēng)俗等一系列物質(zhì)和精神因素,復(fù)雜而豐富,對會(huì)澤、云南乃至全國的銅業(yè)發(fā)展歷史影響很大。研究這一獨(dú)特的地域文化,厘清其脈絡(luò),充實(shí)其內(nèi)容,弘揚(yáng)其精神,必將有利于推動(dòng)曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和文化形象的塑造。

完善評價(jià)指標(biāo),在挖掘評估文化資源內(nèi)涵上著力。建立科學(xué)的文化資源評價(jià)指標(biāo)體系,對目前現(xiàn)有的銅商文化資源進(jìn)行合理評估,確定其遺存的文化現(xiàn)象,理清其消亡和無法考證的文化缺失,明確需要加強(qiáng)研究和保護(hù)的范圍領(lǐng)域,分清能夠開發(fā)和利用的資源,并制定合理的保護(hù)利用規(guī)劃。

嚴(yán)格區(qū)域標(biāo)準(zhǔn),在強(qiáng)化會(huì)澤古城遺存保護(hù)上加力。必須抓住會(huì)澤成為全國歷史文化名城的契機(jī),設(shè)定古城保護(hù)區(qū)域,加大財(cái)政投入力度,吸引社會(huì)資金參與,最大限度保留保護(hù)古城原貌。

彰顯特色亮點(diǎn),在推動(dòng)文化資源產(chǎn)業(yè)開發(fā)上發(fā)力。突出地域特色,實(shí)行差別競爭,是文化產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的不竭動(dòng)力。會(huì)澤銅商文化是具有鮮明的區(qū)域特點(diǎn)和民族特色的文化資源,要逐步實(shí)現(xiàn)這些資源的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展,建設(shè)特色文化產(chǎn)業(yè),挖掘、打造、升華銅商文化產(chǎn)業(yè),打造會(huì)澤乃至曲靖新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。要運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)思維進(jìn)行營銷推廣,再創(chuàng)享譽(yù)全國的知名品牌。要將銅商文化的精髓融入其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中,催生新的經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)和消費(fèi)形態(tài),加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

總之,要集納各方智慧,大膽創(chuàng)業(yè),勇于創(chuàng)新,以開放心態(tài)、開放市場、開放資源的新姿態(tài),促使銅商文化精神內(nèi)化于心、外化于行,成為人們的自覺行動(dòng),形成新的文化創(chuàng)造氛圍。

作者單位:曲靖市委宣傳部

圖片攝影:劉彬桂