立冬已過,紅河縣垤瑪鄉(xiāng)垤瑪河流域卻暖意融融,河畔的田地里隨處可見忙碌的身影。村民李黑順掄著鋤頭翻著土,汗珠流過他黝黑的臉頰,在陽光下反射出晶瑩的光。

“土翻好就種洋芋,這有兩畝多地,等過段時(shí)間收成了,就又可以有一筆收入啦。”抹了把汗,李黑順拄著鋤頭把憧憬著未來。

垤瑪鄉(xiāng)位于熱帶河谷,熱區(qū)資源、水資源豐富。長(zhǎng)期以來,受制于落后的耕作技術(shù)和淡薄的市場(chǎng)意識(shí),垤瑪鄉(xiāng)群眾一直沿襲著“一年守住幾畝地,收完谷子就過年”的傳統(tǒng)耕作觀念。每年秋收一過,大量田地就閑置下來,群眾的日子過得緊巴巴的。

守著‘聚寶盆’還過窮日子,垤瑪鄉(xiāng)的貧困怎么改善?垤瑪鄉(xiāng)黨委、政府在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上提出:要立足自身資源優(yōu)勢(shì),在‘田’字上下工夫,利用南部山區(qū)綜合開發(fā)的契機(jī),做好冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)文章。

理清了發(fā)展思路,2014年垤瑪鄉(xiāng)冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組隨即成立。沒有種植經(jīng)驗(yàn),鄉(xiāng)政府就組織村干部、鄉(xiāng)土能人到元江、通海等冬早作物耕作經(jīng)驗(yàn)豐富的地方取經(jīng)。

然而,村民們的觀念卻一時(shí)半會(huì)兒難轉(zhuǎn)變。“我們反復(fù)開黨員干部會(huì)、群眾大會(huì),宣傳發(fā)展冬早作物的好處。”鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心主任李立沙告訴記者,為了在全鄉(xiāng)營(yíng)造冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)的氛圍,鄉(xiāng)里動(dòng)員黨員干部帶頭栽培示范,開展招商引資,還整合扶貧、農(nóng)業(yè)各類資金,提出:種一畝冬早蔬菜政府提供一袋化肥,補(bǔ)助一半種苗費(fèi)用,對(duì)特別困難者免費(fèi)發(fā)放,示范區(qū)豐產(chǎn)幾畝,就免費(fèi)補(bǔ)助幾包復(fù)合肥。

垤瑪村委會(huì)主任李沙陸率先站了出來,在自家地里搞起了示范基地。“雖然以前沒栽過,但是有那么好的政策,又有農(nóng)服中心指導(dǎo),心里有底。”李沙陸說,村民都看著我們呢,我們鼓勵(lì)大家種,自己卻不種,叫村民怎么相信你。

一個(gè)多月后,李家的示范基地里,曾經(jīng)閑置的冬閑田漸漸生出了綠意。打聽了一遍市場(chǎng)行情,老李樂了:“50畝洋芋,一畝能產(chǎn)1噸半,按照現(xiàn)在每斤兩元的市場(chǎng)價(jià),起碼能掙個(gè)十五、六萬。”

看到了發(fā)展致富的希望,村民們坐不住了,紛紛加入了冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)的隊(duì)伍。李順黑說,不僅有補(bǔ)助,從選種到栽種再到管護(hù),政府還派來黨員干部、新農(nóng)村指導(dǎo)員和種植帶頭人到田間地頭手把手示范,大伙發(fā)展冬季農(nóng)業(yè)的積極性更高了。

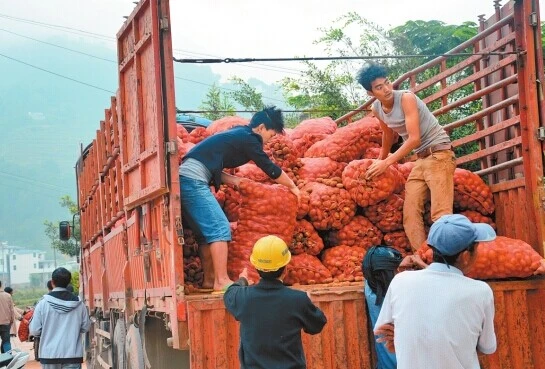

截至目前,全鄉(xiāng)共種植馬鈴薯、冬茨菰、油菜、冬蕎、豌豆、蠶豆等作物6000畝。李立沙表示,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值300萬元以上,戶均增收2000多元。本報(bào)記者 程玉琦

通訊員 白光艷 文/圖