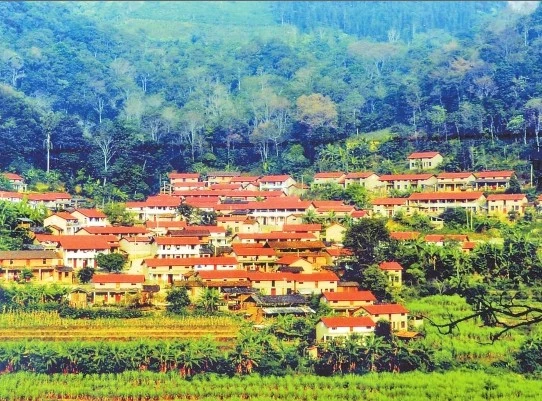

近日,久居深山的農(nóng)民黃永亮,領(lǐng)著全家人高興地遷進(jìn)了屏邊苗族自治縣縣城旁新建的白泥田村。進(jìn)村那刻,他看到坐落于青山下,掩映在碧水綠樹間,由新樓、新路和新的輸送電管網(wǎng)組成的白泥田村宛如人間仙境一般。“太美了,太好了。”他指著自己的新家園說,今年,隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鼓勵政策的推動,屏邊縣有數(shù)十村寨3萬多的農(nóng)民提前進(jìn)入了小城鎮(zhèn)。

屏邊縣是我省地域環(huán)境較為特殊的山區(qū)貧困縣之一,長期以來,由于縣域內(nèi)處處是高山峽谷,很難找得到一塊相對平緩的土地資源,種植業(yè)、商業(yè)、物流業(yè)等產(chǎn)業(yè)難以培植壯大起來。2012年以來,為有效推進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展,屏邊縣城所在地的4個社區(qū)及周邊9個村寨被列入城鎮(zhèn)設(shè)計規(guī)劃,提出完善基礎(chǔ)設(shè)施,建設(shè)新型、特色型小城鎮(zhèn)發(fā)展思路,逐年推進(jìn)著一個因地制宜,串接鄉(xiāng)村,搭建工商業(yè)平臺,吸引邊遠(yuǎn)山區(qū)農(nóng)民進(jìn)城,擴(kuò)大城鎮(zhèn)發(fā)展建設(shè)構(gòu)想。

從打通基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸制約入手,屏邊縣經(jīng)過深入調(diào)研和與當(dāng)?shù)厝罕娊涣魈接懞螅谠瓋H有兩平方公里的縣城東、西兩邊拓展、修建起多條連接縣城和遠(yuǎn)郊鄉(xiāng)村的交通道路。并跟隨道路建設(shè)的推進(jìn),因山布局,將一些地勢稍微平緩,地質(zhì)條件較好的區(qū)域開拓出來,規(guī)劃出相應(yīng)的居住區(qū)、產(chǎn)業(yè)區(qū)和文化旅游發(fā)展區(qū)。再通過整村推進(jìn),美麗家園建設(shè)等改造人居環(huán)境、培植產(chǎn)業(yè)等項目帶動,引導(dǎo)農(nóng)民逐步從邊遠(yuǎn)、分散和基礎(chǔ)設(shè)施難以到達(dá)的村寨向新區(qū)遷移。3年來,該縣先后實施了36個精品旅游城鎮(zhèn)提升改造工程,引導(dǎo)10余個村寨和社區(qū)進(jìn)行整體改造和集中興建及就地搬遷等,改變了原來城小村散、城鄉(xiāng)重重隔離的局面,帶動一批農(nóng)民進(jìn)入到農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷、機電維修、日用工商業(yè)經(jīng)營和餐飲、旅游等商業(yè)及服務(wù)業(yè)行業(yè),逐步從以自給自足的自然經(jīng)濟(jì)中轉(zhuǎn)移出來。

同時,考慮到環(huán)境的承載能力,屏邊縣在建設(shè)新農(nóng)村、新居住區(qū)和旅游業(yè)、工業(yè)、商業(yè)等產(chǎn)業(yè)區(qū)的過程中,沒有作較大規(guī)模的設(shè)計,而是將最大村寨和區(qū)域定位在“千戶千房”的范疇。而在各村寨和區(qū)域之間,留下尖聳的山丘和環(huán)繞的溝谷等原始地貌和生態(tài)為間隔,修建寬闊而又適度彎曲的道路為紐帶,劃出相應(yīng)的果園、菜圃和水稻、玉米等農(nóng)作物種植區(qū)。

在緊鄰舊縣城正在興建的阿季伍“千戶彝族村”前,我們看到,這個由政府引導(dǎo)、農(nóng)民自發(fā)參與,處處體現(xiàn)著當(dāng)?shù)匾妥逦幕惋L(fēng)格的村莊,與原先建筑擁擠、道路狹窄的幾個社區(qū)相比,無論從商業(yè)網(wǎng)點的布局,還是人與植物生存的空間來看,都有著明顯的不同。該縣工信局一位干部說,就連4月份動工興建的融旅游業(yè)商業(yè)和居住等為一體的“滴水苗城”,和周邊的環(huán)境也是有分有連的,其規(guī)模和人口的密度也不會太大。基于這樣的理念,屏邊縣數(shù)萬農(nóng)民參與進(jìn)來的小城鎮(zhèn)不是擁擠而又粘連不清的商業(yè)城和工業(yè)鎮(zhèn),而是各社區(qū)、村寨相對獨立,商業(yè)和生態(tài)環(huán)境都整體良好的城和鎮(zhèn)。

近兩年來,這些從數(shù)十公里外深山里走出來的農(nóng)民,正像縣城區(qū)域4個社區(qū)9個村寨的群眾一樣,在以不同的方式投身于種植、養(yǎng)殖、建筑、物流和旅游服務(wù)等細(xì)致而又專業(yè)的生產(chǎn)勞動中,匯入整個區(qū)域城鎮(zhèn)化發(fā)展建設(shè)的行列。

記者 馬玉龍 文/圖