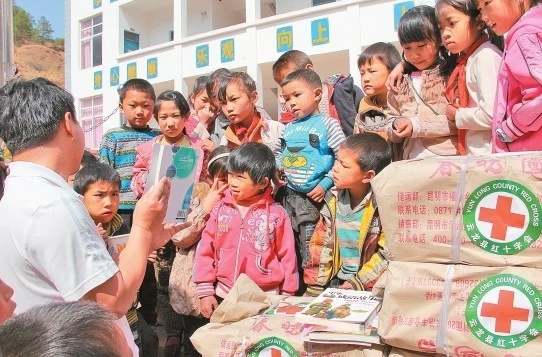

云龍縣山區(qū)小學(xué)的孩子們收到盼望已久的圖書

核心速讀

一支棒棒糖、一條圍巾、一個洋娃娃,聚集起一顆顆愛心,滿足一個個微小的愿望。

2012年省紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心志愿服務(wù)隊成立,服務(wù)隊在開展募捐宣傳、賑濟、災(zāi)難救援、幫扶貧弱人群和減災(zāi)教育等志愿服務(wù)的同時,匯聚社會各界愛心人士的力量,開展微公益項目。項目實施兩年來,超過2000人參與捐贈,共募捐款項80余萬元,實施小小心愿項目25個,直接受益人720人——

楊海龍有個習(xí)慣,不論走到哪里,雙肩包里總是背著手提電腦,坐下來的第一件事就是打開電腦搜索Wi-Fi信號上網(wǎng),“我的工作很多時候要依賴互聯(lián)網(wǎng)來發(fā)布項目實施捐贈……”在交談的過程中,他的QQ不斷閃爍,微博也在不斷刷新。

楊海龍是一位全職公益人,他是云南省紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心志愿服務(wù)隊隊長。10余年的公益生涯讓他發(fā)現(xiàn),周圍很多人都愿意參與公益,但因個人經(jīng)濟能力有限,難以找到合適的平臺參與。不過,在一次志愿服務(wù)活動中,一個孩子的小愿望,讓他萌生了開展新公益項目的念頭。

低門檻 讓人人皆可公益

“叔叔,我想吃棒棒糖!”幾年前,楊海龍到上海一家孤兒院參加志愿服務(wù)活動,臨別時,一個4歲小男孩向他提出了這樣一個要求。

楊海龍心底一顫。孩子的心愿多么簡單,記掛在心頭卻無人知曉,那別的孩子又有什么小愿望嗎?如果滿足孩子們這些小心愿,會給他們帶來些什么樣的感受和改變?

從上海回昆明的途中,楊海龍一直在琢磨這件事。他想到自己周圍有許多懷揣公益夢想的人士,他們或許收入不高,也沒有強大的社會影響力,但希望能幫助他人的愿望很強烈,如何讓他們幫助到需要幫助的人呢?回昆后,他馬上召集骨干志愿者一起討論,是否可以搭建一個微公益平臺,去幫助需要幫助的人。

2012年初春,省紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心志愿服務(wù)隊成立,該志愿服務(wù)隊在開展募捐宣傳、賑濟、災(zāi)難救援、幫扶貧弱人群和減災(zāi)教育等志愿服務(wù)的同時,匯聚社會各界愛心人士的力量,開展微公益項目。

“低門檻的公益行為,讓抱有慈善和公益想法的人夢想成真,力所能及地為貧困地區(qū)兒童的健康成長伸出援助之手。”楊海龍說,微公益就是一個普通人可以捐贈完成的一個小公益項目,它體現(xiàn)出人人可公益的思想。為此,微公益在立項資金上,以幾元到幾十元,最高一般不超過5000元為一個項目的目標,讓公益觸手可及。

“我的鞋破了,下雪時好冷;我想要一本作文參考書,我們學(xué)校沒有圖書;我想要一個布娃娃,電視里面的女生都有……”志愿者首先收集了文山、昭通、曲靖等地貧困山區(qū)小學(xué)生的心愿,初次聽到孩子們的心愿時,楊海龍感到十分心酸。

得知自己的一點小小付出,就可以幫助孩子們完成小小心愿,志愿者們更卯足了勁。大家分工合作,從收集孩子的心愿,請當?shù)丶t十字上報經(jīng)核實后的準確信息,最后將信息報志愿服務(wù)隊進行審議、表決。表決通過資助的孩子,將由微公益項目負責(zé)人通過微博、QQ群等新媒體發(fā)布募捐倡議。

“公益項目發(fā)布后,最快的速度是幾個小時就完成認捐,通常情況下不超過一周的時間就有人認捐。”楊海龍略帶自豪地說。

做公益 在孩子心中種下愛

做公益,讓楊海龍收獲了很多感動和能量。

在執(zhí)行微公益“小小心愿”項目中,會澤縣紙廠鄢家村小學(xué)一個13歲孩子的心愿格外引人注目,“我要一塊1.7米長的大紅色圍巾。”之后,志愿者們了解到,這是一個留守兒童,從他記事起父母就外出打工,孩子特別渴望得到關(guān)愛。因此,他想要一條長長的紅圍巾,希望引起大家的關(guān)注。后來,志愿者們共同為男孩編織了一條紅圍巾。拿到圍巾的時候,男孩咧開嘴笑了。他說,得到這份禮物,說明有人在乎他的,他一定好好珍藏。

微公益項目實施兩年來,已成為志愿服務(wù)隊的核心業(yè)務(wù),并在志愿者及公益人士的推動下,不斷擴展項目,從滿足孩子們的小小心愿,發(fā)展到助學(xué)、圖書角及水窖等子項目,令楊海龍頗感欣慰的是,微公益不僅幫助了需要幫助的人群,還影響著孩子們的心理成長。

楚雄彝族自治州祿豐縣畢家戶村是一個典型的彝族村寨,全村63戶人中,有62戶是彝族。老人、婦女及兒童等留守人員的健康問題突出。為此,志愿服務(wù)隊召集了全省各高校及有醫(yī)學(xué)背景的志愿者70人次,從去年9月至今年1月,先后6次深入畢家戶村開展對留守人員的健康教育活動,還通過問卷、個案訪談、思親連線和知識小課堂等方式深入農(nóng)村進行文盲婦女群體的關(guān)愛調(diào)研活動,調(diào)查掌握當?shù)厝罕姾拖嚓P(guān)單位關(guān)于城鄉(xiāng)對接幫扶政策的了解程度及其看法、評價。

13歲的留守兒童畢岑宇一直和爺爺奶奶生活在一起,做家務(wù)、干農(nóng)活、帶弟弟,小小年紀就扛起了生活重擔(dān)。志愿隊6次到訪彝村,最初走進的就是學(xué)校,大家希望發(fā)動學(xué)生,通過改變孩子的生活衛(wèi)生習(xí)慣,來帶動家庭成員。畢岑宇和大哥哥大姐姐熟悉后,便在周末,帶上7歲的弟弟一起加入到小志愿者行列,為志愿者入戶調(diào)查提供引路和情況介紹。經(jīng)過多次接觸 ,小岑宇愛上了志愿者哥哥姐姐們,他表示,自己將來也要像哥哥姐姐一樣去幫助需要幫助的人,做一名光榮的志愿者。

“裸公益” 挑戰(zhàn)志愿者執(zhí)行力

微公益項目剛開始實施時,一位阿姨給廣南縣臘梅樹小學(xué)的64名孩子捐贈頭燈。因沒有執(zhí)行費用,項目組就將頭燈寄送到當?shù)睾螅挟數(shù)刂驹刚甙l(fā)放。但看到反饋的圖片后,捐贈的阿姨認為孩子似乎沒有64個。她提出質(zhì)疑:你們是不是虛報了孩子數(shù)量?事實上,是志愿者沒有多角度拍攝照片。

事后,楊海龍和志愿者們感到有幾分委屈,但回頭一想,阿姨有權(quán)表示懷疑,誤解是因為志愿隊的工作沒有做到位而造成的。之后,項目組總結(jié)出一條經(jīng)驗,如有可能,盡量邀請捐贈人參與到項目實施中來;如確實不便參與的,一定要通過多種方式呈現(xiàn)實施狀況,讓捐贈人對項目執(zhí)行做到心中有底。楊海龍?zhí)寡裕灰獙㈨椖孔龅焦_、透明,信任感就會逐漸產(chǎn)生。

2月14日至16日,楊海龍安排了2名志愿者“悄悄”潛入紅河縣寶華鄉(xiāng)期垤小學(xué),對接受資助的76名貧困孩子的申請資料及捐助款發(fā)放情況進行核實,抽查結(jié)果令他既高興又不好意思,“本次回訪的抽樣數(shù)據(jù)和原始數(shù)據(jù)都一致。”楊海龍說,他覺得基層的志愿者們應(yīng)該能理解自己,更想向他們說句:你們辛苦了!

在兩年的項目執(zhí)行中,楊海龍和志愿團隊還常遇到認捐人提出“裸公益”的希望,就是捐贈者的意愿是自己捐的錢全都用于受助者。然而,微公益項目雖小,但服務(wù)對象都在山區(qū),執(zhí)行成本不小,比如圖書的運費就是一筆不小的開支。為了解決執(zhí)行經(jīng)費的問題,楊海龍發(fā)動志愿者募集家中閑置物品,通過開展公益拍賣的方式籌集善款,而開放大學(xué)的志愿者們,則通過走進新螺螄灣等地進行傳統(tǒng)募捐,勸募到的經(jīng)費用于支撐項目運作。

微公益項目實施兩年來,超過2000人參與到微公益的捐贈中來,共募捐款項80余萬元,實施小小心愿項目25個,直接受益人720人;實施博愛圖書角20個,覆蓋紅河、大理、德宏和文山等州市16個縣19所學(xué)校;實施滇苗助學(xué)行動直接幫助上學(xué)76人,其中大學(xué)生1人;實施博愛項目已在建水縣面甸鎮(zhèn)長沖村建設(shè)10個博愛水窖,在石林縣正在建設(shè)18個。

新聞鏈接

什么是微公益?

微公益顧名思義就是從微不足道的公益事情著手、強調(diào)積少成多。隨著社會的進步,目前的公益正從傳統(tǒng)的企業(yè)型公益、事業(yè)型公益向平民公益轉(zhuǎn)移。隨著人們生活水平的提高,越來越多的普通人開始加入并參與到公益事業(yè)中來,于是一個平民的草根公益應(yīng)運而生,它就是“微公益”。微公益為每個人提供了很好的平臺,將點滴愛心匯集起來形成了一股強大的力量。

記者 張馨云文/圖